Caminaba con el corazón destrozado por las paredes blancas y asépticas del laberinto que cruzaba cada día hacia la habitación 01.

El olor a blanqueador, el sonido de los monitores y la incertidumbre se volvían rutina durante nuestra estancia allí.

—Tiene tres virus y dos bacterias, mamá. De por sí, cada una sola es muy peligrosa; imagínese el nivel de esta coinfección severa. Hay que tener fe, ore mucho. Esas eran las palabras, cada día, de los intensivistas.

Tomaba aire para no quebrarme con cada reporte médico.

Quería dormir y despertar cuando todo estuviera bien, pero no podía.

Lo único que podía hacer era llenarme del valor —que no tenía— y continuar en esa pesadilla.

Era Semana Santa: lluviosa, silenciosa y fría. Casi nunca vi los cambios de clima; me ensimismé tanto, que cuando salía al Oxxo por un tinto, observaba que la vida no se detenía: la gente corriendo hacia sus trabajos, el transporte siguiendo su rumbo, los vendedores ambulantes rebuscándose la vida. Pero para mí todo estaba congelado; era una sensación como si hubiesen pasado muchos años y diez tractomulas encima mío.

Perdí siete kilos en dos semanas. No puedo explicar la repulsión que le tenía a la comida; cuando comía, lo hacía por obligación, por inercia, pero pocas veces porque realmente tenía hambre.

—Tienes que comer, ¿o cómo vas a atender a tu bebé cuando salga de todo esto? —decía mi mamá.

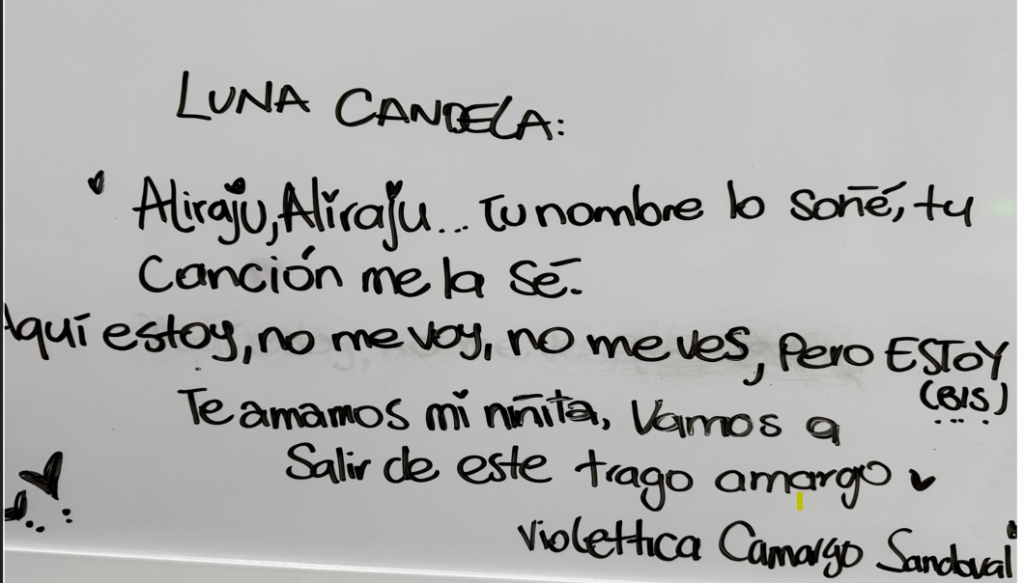

El 16 de abril, Violetta cumplía 18 meses y, a su vez, luchaba fuertemente por su vida: tenía ventilación mecánica de alta frecuencia y esperaba esa noche la trasfusión de sangre. Recuerdo mucho que ese miércoles Santo mi amiga Aleja me llamó y oramos para que todo saliera bien.

Al día siguiente tuve que quedarme en la sala de espera por los múltiples procedimientos de esa noche.

—Mamita, vaya y báñese, se ve muy descompuesta —me dijo Silvanita, la guarda de seguridad de la UCI, un ángel que fue apoyo en esos días.

Ella se volvió una amiga para mí; me acompañaba y me escuchaba mientras llegaba Edu o mi mamá.

Fueron los días que, hasta el sol de hoy, han sido los más difíciles que he vivido: una desconexión total con la realidad y estar con la adrenalina al 100% al ver que se descompensaban los parámetros del monitor.

—¿Cuándo se acabará esta pesadilla? —me preguntaba.

Yo sabía y era consciente de que el panorama no era el más alentador, pero mi corazón insistía, y los corazones de todas las personas a mi alrededor insistían.

Los días eran largos; muchas veces no supe si hacía sol o llovía, porque no salía de la clínica.

“Todo pesa, pero también pasa”, era mi consuelo en cada momento.

En muchas ocasiones me imaginé un desenlace fatal para nosotras, vi la oscuridad, pensaba que, si mi hija se iba, yo quería irme con ella. En definitiva, toqué fondo.

Han pasado seis meses de recuperación y de sanidad para mi Violetta.

Aún me asombro del milagro que Dios hizo en ella, de darnos una segunda oportunidad para vivir con más calma.

Esta experiencia ha sido lo más doloroso que he vivido; pero también me enseñó la fuerza que jamás creí tener, me enseñó que a veces es necesario hacer una pausa, disfrutar esos pequeños momentos, ese sorbo de café, y que no es necesario ir tan a prisa. Construir el futuro día a día; pero no vivir agobiada por el mañana.

Estoy inmensamente agradecida con cada persona que hizo una oración, que fue a visitarnos a la clínica, con los médicos que hicieron todo por mantener a mi bebé con vida, con mi mamá que no me soltó ni un solo minuto y hoy nos acompaña en nuestro diario vivir.

La pequeña Violetta está a diez días de cumplir sus dos años.

Nadie sabe la alegría que siente mi corazón de saberla viva y amaneciendo a mi lado todos los días.

Abrazo con el alma a cada mamá que ha tenido un hijo en UCI, porque solo quien pasa por este laberinto conoce lo difícil que puede ser.

—Mamá, los niños tienen una capacidad increíble de recuperación. Ahora disfrute a su hija, es suya.

Esas fueron las palabras que me despidieron después de 25 días de angustia y dolor.

Si llegaste hasta aquí, gracias por leer. Abrazos Violetudos.